商売の“城”再建

昭和20年(1945年)8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、数々の悲劇を生んだ太平洋戦争が終結しました。

産業界の混乱は深く、当社の周辺の企業も、一変した境遇の中で苦悩していました。

その頃、疎開先にいた二代目店主 江口巖は、事業再開のための事務所建設に備え、密かに15年ほど前の建築木材を、設計図通りに切り込みを済ませていました。

名古屋での江口巖商店復興の布石であり、しかもその木材を運ぶための自動車のガソリンの手配もしていました。

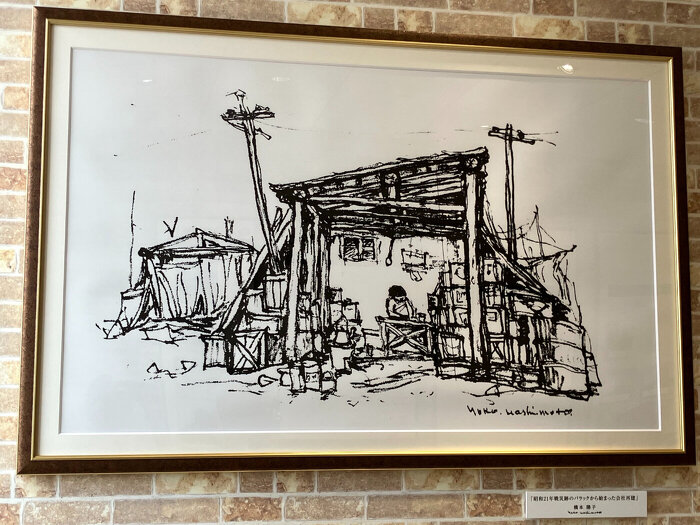

そして昭和21年(1946年)3月、焼け野原が広がる南陽町に小さなバラックを建て、事業再開の準備を進めていきました。

江口巖商店再建を目指すにあたって、新円で10万円の元手がありました。

しかし、金はあっても物資が極端に不足する時代に、仕入れる品物がありませんでした。

塗料の生産も微々たるものであり、また、たとえ仕入れても、販売する得意先がありませんでした。

とはいえ、このまま手をこまねいているわけにはいきません。

戦前からの結びつきのあった日本車輌、三菱、さらには豊田自動織機などへ毎日のように通い、少しずつではありましたが、商取引の再開が始まっていきました。

株式会社江口巖商店の設立

昭和22年(1947年)7月、江口巖商店は組織を株式会社に改めました。

資本金は19万5千円。

社長に江口巖、専務に江口勲、常務に橋本喜代二が就任しました。

社員は7名。

取扱商品の主流は塗料でした。

株式会社江口巖商店が新たにスタートした日、社長は役員に対し、「生涯、メーカー以外の会社とは取引してはならない」と厳命しました。

「物を生産しない企業は取引相手としてふさわしくない」という考えからで、以来、この方針は当社の鉄則となり、企業経営の柱となったのです。

この頃、この地域にはまだ戦災の焼け野原が広がり、メーカーといえば近くにある日本車輌と三菱ぐらいが稼働していた程度でした。

日本車輌の首脳陣と親密な関係を築いていた社長は、同社の社長に資金援助を要請しました。

これが快く受け入れられ、300万円という資金調達に成功しました。

塗料販売会社として、これまで正しい商法を心がけてきた姿勢と将来性が買われたのです。

一方で、取引先のユーザーの集金にも奔走し、再建2年目の昭和23年(1948年)へ、順調な歩みを始めました。

販売権の復活、堂々の販売会社へ

江口巖商店は株式会社の法人組織にはなったものの、実質的には社会的地位を持っていませんでした。

戦後の統制経済下にあっては、配給する権利を持たない販売会社は苦しい立場に置かれました。

そのため「販売権」の取得は急務でした。

それまで、中部地区の塗料会社で配給権を持つ会社は、日本ペイントの代理店 福島塗料店、日本油脂の代理店 澤康商店、そして関西ペイント代理店の江口巖商店の3社のみで、この3社が東海地区の「荷扱所」として営業していました。

しかし、前章で述べた通り、昭和18年(1943年)、当社は人員不足を理由に、関西ペイント名古屋出張所にその権利を委譲してしまっています。

名実ともに権利を放棄している当社が、おいそれとその権利を復活することは至難の業でした。

ですが、あの時関西ペイントに信任金5万円を残しておいたことが、この時になって功を奏します。

関西ペイントと当社との絆が切れずにいて、権利復活の有利な条件として浮かび上がったのです。

また、これに加えて、ユーザーの援護射撃という力強い味方がいました。

当時すでに、三菱、日本車輌、トヨタ自動車とは親密な間柄でした。

話を少し前に戻しましょう。

昭和13年(1938年)11月にトヨタ自動車挙母工場が完成し、トヨタ自動車王国の歴史がスタートした時、トヨタ自動車は塗装工場のレイアウトと使用塗料の選定について、関西ペイントに全面協力を依頼しました。

その際、関西ペイントは、その特約店として当社を選んでくれたのです。

戦後、当社がトヨタ自動車と親密な間柄を復活できたのは、こうした経緯があったからです。

こうした背景から、権利復活の運動には、日本車輌、トヨタ自動車、三菱の3社が参画して、まず、関西ペイントに働きかけてくれました。

優良企業で、しかも将来性の高いこの3社の要請とあれば、関西ペイントとしても無視はできず、当社は予想以上に早く関西ペイントの特約販売店に返り咲くことができました。

原材料貿易公団荷扱所となる

統制時代はなんといっても配給券の威力は絶大でした。

なかでも進駐軍(GHQ)のマークのものが最優先に扱われ、中部地区では進駐軍の兵隊輸送用の車両と、軍事物資を運ぶ貨車だけが適用されました。

当社が最初に手がけたのは日本車輌の進駐軍クーポン券、次いで賠償物資にあてた機械類でしたが、これらを扱うにはやはり資格が必要です。

当社は、先の販売権復活運動と並行して、東京の賠償実施局、通産局、統制会社に対して「賠償物資の荷扱所と輸出の原材料貿易公団の荷扱所としても指名していただきたい」と働きかけました。

関西ペイントの関係者の口添えもあり、「輸出に関するもので優先的に作る場合に重要資材を配給する荷扱所」というお墨付きを手に入れることができました。

さらに、「賠償物資として輸出する機械類を、事前に錆などの手入れや故障部分の修理を行い、塗装で仕上げる場合にも、その荷扱所としての資格を与える」というところまで漕ぎつけることができました。

名実ともに、有力な販売会社の地位に立ったのです。

昭和23年(1948年)後半のことでした。

公正を貫く精神に徹する

荷扱所になって、配給のクーポン券の威力を改めて知ることになりました。

ユーザーは、この券さえあれば確実に物資が手に入ります。

その頃インフレが急ピッチで進行しており、「ヤミウリしない商人は馬鹿だ」という風潮が広まり、昭和23年(1948年)から翌年にかけて、多くの企業が目先の利益追求に走りました。

当社にしてもそうした誘惑はありました。

しかし断固、公定価格(マル公)を守りました。

闇値で大きな利益を得られると知りながらも、クーポン券で余分にもらってきた関西ペイントの塗料を、クーポン券の足りないユーザーに公定価格で納めたのです。

当社がトヨタグループと今日まで親密でいられるのも、こうした真面目な商売が支えとなっていると自負しています。

技術懇談会の設置

関西ペイントと特約店契約を結び、統制会社から荷扱所と認められてから、当社は順調に発展。

社会的に、地位も信用もある販売会社となりました。

しかし、統制経済などそう長くは続くものではありません。

関西ペイントと親密な関係にあることに甘んじていては、繁栄は望むべくもありません。

最も大事なことは、ユーザーとより親密な関係を結ぶことであり、メーカーとユーザー双方の技術関係者がよりよい人間関係を保てるよう、販売会社として努力することに尽きます。

そこで当社は、両者の間に立って主導力をとり、まず「技術懇談会」を設置しました。

ユーザー各社の技術関係の幹部、メーカーである関西ペイントのそれぞれのセクションの人たちに集まってもらい、技術者同士が胸襟を開いて意思を疎通し、意見交換、技術交流を図ってもらうのが目的でした。

この試みは、ユーザー、メーカー双方から歓迎され、毎回多くの人々が出席しました。

その都度経費はかさみましたが、この橋渡しに大きな意義を見出していた当社は、その後も、この活動にずっと力を注いでいきました。

今日、販売会社でありながら、“技術第一”を大切に考える当社の体質は、この時から作られていたのです。

“24年不況”の苦しみ

昭和24年(1949年)度の鉱工業生産は、前年度に比べ2割増となったものの、需要がこれに追いつかなかったため、滞貨が激増しました。

特に中小企業の金詰まりは深刻になり、倒産、整理が続出して失業者が増えました。

この年の2月から翌年3月までに、企業の整理件数は1万1千件、解雇者は51万人を超えました。

なかでも政府特需削減の影響を受けて、鉄道車両工業は総人員の約3割にも及び、当社のユーザーの中にも、その苦境を訴えるものが多くいました。

トヨタ自動車では、昭和24年(1949年)8月の金融引き締めに対応して、経営合理化委員会を強化しました。

さらに、外国車が流入するなど、経営環境はますます悪化していきました。

こうした事態の中にあって、会社を守り発展させていくためには、総力を挙げて事にあたらなければなりません。

不況が深刻化するにつれて、ユーザーの支払い条件も極度に悪化し、資金繰りも次第にひっ迫しつつありました。

こうした実情を詳細に調べた関西ペイントは、当社に対し、ユーザーの選定を要求しました。

冷酷のようではありますが、ユーザーの支払い悪化はメーカーにも影響を及ぼします。

背に腹は代えられない策でした。

当時の月商は1千万円ほどで、日本車輌、三菱、トヨタ系列にそれぞれほぼ3分の1の比率で供給していました。

それをトヨタ系列以外は切り捨て、さらに供給量を削減せよ、という厳しい指示が下ったのです。

当社にとっては、日本車輌も三菱も縁の深い、大切な企業です。

とはいえ関西ペイントの事情もよく理解できました。

しばらく悩みましたが、とうとう心を鬼にして、「大変申し訳ないが、これまでどおりに納入できなくなった」と通告しました。

得意先だった多くの企業も打ち切らないわけにはいきませんでした。

こうした厳しい状況の中にあって、当社は士気を低下させることなく、不況を乗り越えるため、総力を挙げて日々の業務に精励していきました。

朝鮮動乱で経営好転

昭和25年(1950年)6月、朝鮮動乱が勃発しました。

深刻な不況に苦しんでいた日本の産業界にとって、動乱による特需と内外市場の急速な拡大は、企業の経営者層を刺激しました。

戦後初めて産業界が意欲的に経営の近代化、合理化を推進するきっかけを与えたのです。

自動車メーカーも米軍から大量の軍用車を受注し、生産台数が急伸しました。

設備の老朽化、資材不足に加えて、主な企業が集中排除法の適用やGHQの接収を受けるなど、疲弊困憊していた日本の自動車産業にとって、朝鮮動乱は本格的な復興の手がかりとなったのです。

特需のおかげで立ち直った自動車業界は、間もなく乗用車の生産にも乗り出すようになりました。

もちろんトヨタ自動車にとっても、特需は自動車産業に本格的に進出を図るきっかけとなり、これがまた不況に痛めつけられていた当社の息を吹き返らせ、さらに業績を大きく伸ばす結果となりました。

昭和26年(1951年)7月には資本金を60万円に増資し、その後の拡大に備えました。

営業活動の拡大

朝鮮動乱の特需で大きな影響を受けた当社は、昭和28年(1953年)ごろになると、月商1,300万円、年に約1億5千万円の売上を計上するようになりました。

ユーザー各社の支払いも非常に良くなって、資金繰りも好転し、社内の活力は目に見えて上昇していきました。

ところで、当社が扱っている工業用塗料は、それだけでは商品にならない、いわば“半製品”です。

このため、メーカーにとっても、ユーザーにとっても、塗装する対象や工程に即した塗膜を、生産現場の環境や要求に沿って完成品にしていく難しさを抱えていました。

たとえば夏の暑い時期には、蒸発速度を抑えた溶剤を使っていただくなど、季節や工場の環境に即した、きめ細かいアフターケアが求められます。

慎重に供給しないとトラブルが発生するため、営業マンが各工場に密着して、積極的に生産の実態を把握し、現場の人たちとよく話し合うことが必要でした。

そこで当社は、トヨタ自動車はじめ各社が工場を増やすごとに営業拠点を設置し、そこに人材を送り込んで、現場に即したサービスを提供していく方法をとりました。

一方、関西ペイントではこの時期に、トヨタ自動車に対して新しい試みを打ち出しました。

それは、それぞれの工場近くに技術センターを建設し、全く同じ生産ラインを設置して、様々なテストを行いながら適正な塗料を供給するというものでした。

これに伴って、当社も営業拠点を設置することになり、三好地区では三好営業所を設置しました。

かくして当社は一人ひとりが“熟練した営業マン”となって営業活動を拡大し、信用を高めていったのです。

伊勢湾台風の教訓胸に

昭和34年(1959年)9月26日、各地に未曽有の被害をもたらした伊勢湾台風が来襲しました。

順調に活動を続けていた当社は、戦後の復興以来、最大の試練に直面しました。

本社のある名古屋市南部は、高潮の襲来によって最大高さ2メートルもの浸水を受け、その後1ヶ月以上も水が引かぬほどの打撃を受けました。

社屋は濁流に没し、倉庫に納めてあった塗料のドラム缶は押し流されてしまいました。

社員は総出で身をロープで縛り、濁流の中をドラム缶を探し回るという命がけの作業が連日続きました。

伊勢湾台風による当社の損害額は1億数千万円に上り、この有り様を見て、「江口もこれで終わりだ」と業界で囁かれるほどでした。

社員に一人の犠牲者もなかったことは、不幸中の幸いでした。

この時の関西ペイントの協力と、同社の小谷憲孝常務の言葉は、今も当社にとって素晴らしい教訓として残っています。

濁流に流されたドラム缶は、内部の塗料は浸水していないはずでしたが、万一品質に変化があったら大変です。

関西ペイントに検討していただくことにしましたが、その時小谷常務は、「お渡ししたものは御社の製品であって、もはやうちの製品とは違う。その前提で今後を話し合いましょう」と言い、商売の厳しさ、原則をはっきりと示されました。

その上で、被害にあった商品を全部引き取ってくれたのです。

明らかに廃棄すると決めながらの英断でした。

こうした関西ペイントはじめ、多くの方々の温かい支援をいただきながら、社屋の復旧、営業体制の整備を進め、当社は短期間のうちに復興しました。

一方で、信用が第一と、被災下で支払い問題解決を最優先にするなどの努力を重ね、当社の信用は一段と高まりました。