株式会社エクチ誕生

昭和43年(1968年)12月、江口巖商店は第二営業部を分離独立させ、本社ビル内に「株式会社エクチ」を設立しました。

新会社設立の目的は、「専門ディーラーとしての特色を発揮し、内部においては独立採算の理念を確立し、今後の経済情勢の激変に対応し、ユーザー、メーカー両面からの信頼と必要性を高め、化成品の開発および販路の拡大を図り、これをもって新会社の基礎を確立する」というものでした。

資本金は300万円、役員は江口巖商店とほぼ同じ、社員は江口巖商店から移行した約20名でした。

主な取扱商品は、金属表面処理剤、シール材、接着剤、防音材、防振材、断熱材、塗装機器など、構想段階から目指していた「塗料以外の塗膜に関するすべてを網羅する」ものでした。

主な納入先は、自動車関係、部品メーカーでした。

「エクチ」が専門ディーラーとして、塗膜を作るための様々な要素に専門的に対応していくためには、エンジニアの育成など様々な課題がありましたが、幸い一つひとつ解決することができ、業績は着実に伸展しました。

当社の基本方針である「高度な生産材を、必要な量を、必要な時期に、適正な価格で安定供給する」という経営理念を貫き、今日に至っています。

社名については「エクチ」と、あえて「ク」に濁点を打たなかったのは、「トヨタ」にあやかったもので、「トヨタのように飛躍をしたい」という願いが込められていました。

昭和44年4月本社の新社屋に掲げられたエクチの社標

試練の年に経営基本方針を守る

昭和45年(1970年)4月、自動車の資本自由化が終了しました。

8月からの第4次資本自由化によって、第1次以来4年間に及んだ資本自由化は一旦終了しました。

追って8月16日、アメリカのニクソン大統領は自国の国際収支の悪化を理由に、金とドルの交換停止と、輸入課徴金という強硬な手段を全世界に発表しました。

いわゆる“ニクソン・ショック”です。

この結果、日本の不況は長期化、深刻化の様相を濃くしていきました。

日本政府はこれに対処して変動相場制に移行し、1ドル308円、16.88%の円切り上げを受け入れました。

予想を上回る大幅な円切り上げは、輸出依存度の高い日本の産業界に大きな衝撃を与え、不況は長期化、深刻化の一途を辿りました。

こうした中、昭和45年(1970年)の1年間は、当社にとって活力に満ちた年でした。

経済環境の急な悪化を試練と捉え、積極的な攻めの経営に徹し、果敢な営業活動を展開しました。

この結果、江口巖商店とエクチを合わせて、念願の年間売上高30億円を達成しました。

翌昭和46年(1971年)の年頭には売上目標を32億円とし、目標達成に向けて全社一丸となって営業活動を開始しました。

需要家に対しては、ユーザーの要求する品質、価格、数量、納期を満足させるために、適正な在庫量の確保、受け入れ施設の完備、豊富な商品知識に裏付けられた技術体制の強化を図る姿勢を一層強化しました。

一方、メーカーとは常に情報交換を行い協調的な関係を築き、ユーザーの要請に合致したメーカーのあり方を反映させることに力を注ぎました。

江口の発展を支える実践的人材教育

当社では早くから幹部教育を兼ねた部課長会を定期的に開催していました。

会議では一人ひとりが全員の前で自分の意見を発表することが決まっていました。

また、主要な社員を中心に、社外の研修会や講習会にも積極的に参加させ、学んできたことを全社員の前で発表させるという教育方法も盛んに行っていました。

新入社員にとっての“大関門”は、「伊勢修養団国民道場」での研修です。

これは真冬の寒中訓練で、3日間の泊まり込みの修行が課せられます。

早朝からの勤めに始まり、鍛錬行(体操、かけ足、気合い)、奉仕行(美化作業、掃除)、禊、夜の勤めとスケジュールがぎっしり詰まっています。

いずれも厳しい行ですが、中でも寒中に水に打たれる禊は、若者たちにとってはかなりの苦行です。

社員にとってのもうひとつの関門が、「自衛隊体験入隊」です。

参加社員は、この体験で忍耐力、精神力を強くし、同時に「協調性」の重要さも身に付けていきました。

こうした実践的な教育は今日も絶えず行われており、いかなる困難が訪れようとも乗り越えていく強者たちが次々と育っていることは言うまでもありません。

現在はこれらを発展させた新入社員教育プログラムを実施しています。

決意も新たに、創業65周年

昭和46年(1971年)、会社は「座右の銘20ヶ条」を作り、幹部社員に徹底させました。

この座右の銘は様々な意味で全社員を刺激し、改めて自己を省みる努力を重ねていきました。

昭和47年(1972年)は、創業65周年の年でした。

当社はこの節目の年を意義あるものにするため、新年に掲げた売上目標36億円を是が非でも達成しようという意気込みでした。

3月には資本金を2,000万円に増資しました。

4月には長年の努力が認められて、優良申告法人として熱田税務署長から表敬状を授与されました。

当時、熱田地区には株式会社が5,500社ありましたが、その中で優良法人と認められるのはわずかに0.2%程度であり、この意義は決して小さなものではありませんでした。

この年7月には創業65周年を記念してABCホールで式典を開催しました。

12月には、新年に掲げた売上目標をはるかに上回る、年間売上高45億円以上を達成しました。

建設中だった新社屋も竣工間近となり、社員の士気はいよいよ高まりました。

なお、この新本社社屋は4階建て、延べ568平方メートルの鉄骨鉄筋ビルで、翌年2月に完成しました。

第1次オイルショックに公正貫く

着実に業績を伸ばしてきた当社は、昭和48年(1973年)の年頭に年度売上目標を42億円に設定し、これを達成するために組織の機動的な活動を図り、機能的に変化に対応できる体制を整えることになりました。

ユーザーに信頼され、無くてはならない商社として、会社の内容を充実していくことは、全社員の最大の目標でした。

だが、思わぬ事態が起こりました。その年の暮れの“第1次オイルショック”の発生です。

つい先頃までの繁栄ムードはたちまち消え、産業界、国民生活ともに沈滞しました。

企業は先行きの物不足を見込んで原材料のストックに奔走し、消費者が買いだめに走るのに便乗して価格の引き上げに熱中するなど、日本の経済の脆弱さを見せつけた一幕でした。

その中にあって、当社はあくまで冷静さを保ち、価格と供給は原則的に別折衝をしなくてはいけないという姿勢を貫いていました。

「値上げをしてくれたら納入します」、「値上げをしてくれなければ納入しません」というようなことは絶対にあってはならないと考えました。

太いパイプで結ばれている関西ペイントも、「塗料が不足しても迷惑をかけない」と公正な取引を保持してくれました。

このためトヨタグループはじめ得意先への供給は、一度も途絶えることはありませんでした。

価格と供給の問題についても厳しく自らを律し、あくまでも公正な資材供給を最優先に、尽力しました。

当社のこうした姿勢は、メーカー、ユーザーいずれにも信頼感を高める結果となり、昭和48年(1973年)1年間の売上高は60億円以上を記録しました。

もちろん、関西ペイントの格別な厚意で、可能な限りの量を快く出荷してくれたからこそ成し遂げられたことであり、この協力がなければ、いくら当社が尽力しても、十分な供給はできなかったはずです。

新しい時代への対応

オイルショックを機に、高度成長から一転、低成長時代に入った日本経済の中で、当社は新しい時代に対応するために機敏な行動を必要としました。

経営陣は柔軟な発想のもとに経営方針と経営姿勢を明確にし、全社的な意思統一を図り、総力を結集して、改めてこの難局を乗り切る決意を固めました。

昭和49年(1974年)度の売上目標を77億円に引き上げました。

そして、全社員に正確な情報収集と迅速な対処行動をとるように求め、ユーザーに対しては奉仕と感謝の精神で誠心誠意行動し、責任あるディーラーとしての行動を実践するよう、繰り返し徹底を図りました。

社内の緊張は日増しに高まり、業績は上昇を続けました。

自動車産業の発展とともに、売上の大半を占める自動車産業向け塗料を扱っていることが幸いして、世間の沈滞ムードとは反対に、明るさを維持できたのでした。

いよいよ企業基盤は盤石なものとなり、昭和49年(1974年)は江口巖商店、エクチを合わせて年間売上高90億円を突破しました。

翌昭和50年(1975年)も躍進を続け、10月には刈谷倉庫に新たに事務所を建設して営業所に昇格しました。

12月には資本金を4500万円に増資して、事業規模の拡大を図っていきました。

協豊会のメンバー企業となる

昭和51年(1976年)に入っても世情は厳しく、産業界もまた企業整理、人員削減など高度成長期の反動が表面化し苦しんでいました。

大企業でも、採用内定者の自宅待機や社員の一時帰休などが行われていました。

しかし、当社は堅実経営を堅持し、むやみに事業規模を広げなかったことが幸いして、着々と発展の道を歩み続けました。

4月には岐阜市白木町に岐阜出張所を開設しました。

7月には昭和48年(1973年)に1部門を独立させて設立した「株式会社江口カラーサービス」を合併し、社内にカラーサービス事業部を設置しました。

この「江口カラーサービス」の設置によって、江口も製造部門を持つこととなり、トヨタ自動車の協力工場で組織している『協豊会』加入の資格を得ました。

そして昭和51年(1976年)7月、晴れてそのメンバーとなりました。

これにより、トヨタ自動車との絆はますます深まっていきました。

コラム:あらゆる色を創造するカラーサービス〜

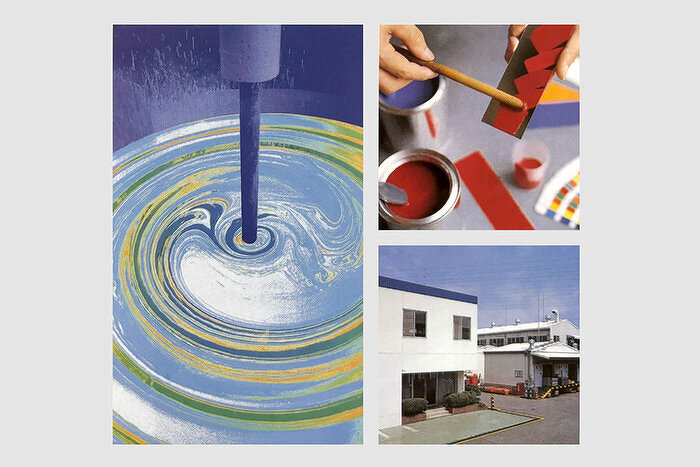

EGUCHIIWAOグループの製造加工部門の拠点となるのがカラーサービス事業部(愛知県刈谷市)です。

メーカーから送られた塗料は微妙な色彩や機能の調整が施されたものですが、そのままではまだ半製品であり、実際には塗装機械に合わせた調整や配合を行ってお客様のもとへ提供されることになります。

また、お客様から微妙な特注色や急な受注が入った場合には、納期に間に合わせる対応が不可欠です。

そうした場合にスピーディーな「調色」を行うのがカラーサービス事業部です。

用途に合わせた微妙な調色を短時間で行うには、高度に熟練した技能が欠かせません。