経営基盤の強化・拡大

昭和63年(1988年)1月、橋本喜代二社長が会長に、江口浩平副社長が新社長に就任し、江口巖商店の新たな体制がスタートしました。

この年8月には、岐阜営業所の新事務所を各務原市鵜沼に、高山営業所の新事務所を高山市中切町に開設し、新時代に向けて着々と営業基盤を広げていきました。

当時、お取引のあるお客様は約500社ほどでしたが、自動車関連が主体であり、売上高の約90%を占めていました。

塗料に関しては、依然として関西ペイント1社との専売契約を続けていました。

多くのディーラーが数社以上のメーカーと特約を結んでいる中で、これも当社の特徴と言えます。

それだけ、出会いを大切にし、信義を守る経営体制が脈々と受け継がれていたのです。

その一方で、塗料とそれを取り巻く様々な製品の拡販にも力を入れていました。

昭和63年には、塗料の売上比率は3分の2程度となり、残りの3分の1は塗料以外の販売で維持できるまでになっていました。

塗料以外には、塗装前の金属表面処理剤、シーリング材、接着剤、防音材、断熱材、塗装機器、設備などがあり、防振材も新たに手がけるなど、新分野への挑戦も続けていました。

岐阜営業所

お客様満足度向上を目指して社員が結束

昭和64年(1989年)、元号が昭和から平成に変わりました。

国内の景気は、消費、輸出、設備投資、財政のいずれも好調な状況が続いていました。

自動車需要も一気に膨れ上がり、平成2年(1990年)には、自動車生産台数1,349万台、国内販売台数778万台と過去最高を記録しました。

塗料業界もこの好調に支えられ、メーカーから塗装業者に至るまで、順次、回復過程から安定成長過程へと移行していました。

当社においては、物品税廃止に伴う高級車ブームも追い風となり、販売目標は順調に推移しました。

その一方で、円安傾向や原油価格の上昇など、塗料メーカーにとってはマイナス要因もありました。

そのため当社は、さらに積極的な営業活動を展開し、平成2年度のスローガンを「よい商品、よい友人、顧客とともに新たな前進。オール江口でサービス保証、心をこめて確かなサービス」としました。

これまで以上に現場主義に徹したサービス体制を強化し、お客様満足度ナンバーワンを目指して、社員全員が懸命の努力を続けました。

4月には、神奈川営業所の新事務所を神奈川県高座郡に移転。

同年7月、三好営業所新事務所が完成。

翌平成3年(1991年)11月には、三好営業所第2新倉庫を開設しました。

この年、江口巖商店グループの実質売上高は400億円を達成しました。

これは全社員の不断の努力の賜であり、ユーザー、メーカーのお陰でした。

また、この年8月には社員のための福利厚生施設「海の家」を蒲郡市西浦に開設しました。

平成4年(1992年)1月、創業85周年を迎えるにあたって、これからの江口巖商店の企業活動を支えていく根幹として、トヨタ自動車の豊田章一郎社長(当時)から座右の銘「天地人知仁勇」の書を一文を添えて頂きました。

豊田章一郎氏の文

私の父喜一郎は、「天(タイミング)、地(立地条件)、人(人の和・人材)、知(技術・学問)、仁(人を思いやる心)」と常に言っていた。それに私は、「勇(所言、宿念をもって物事に臨む)」を加え、自ら心に銘している。

昭和57年に、トヨタ自工とトヨタ自販が合併し、私が社長に就任した時をきっかけに、この言葉の精神を凝縮したものとして「創造・挑戦・勇気」という三つの言葉を全従業員に「3C」として、常に訴えかけている。

• CREATIVITY

• CHALLENGE

• COURAGE

創業85周年記念式典の開催

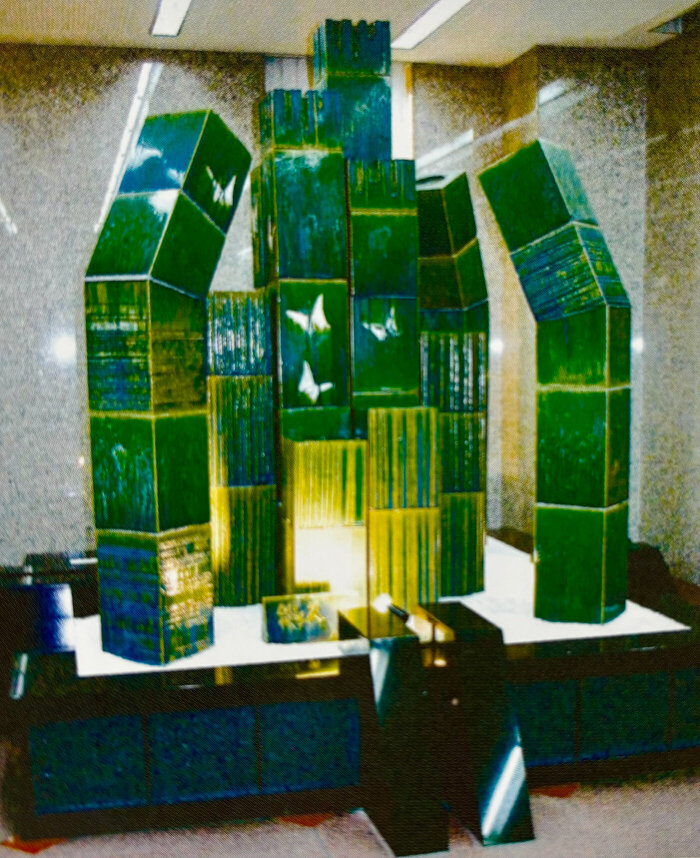

平成4年(1992年)3月、三好営業所玄関前に創業85周年を記念するオブジェが披露されました。

彫刻家 加藤鈔氏の手によるもので、「悠久」と名付けられました。

同年7月には、名古屋観光ホテルにおいて創業85周年記念式典を盛大に開催しました。

記念すべき年を祝うと共に、新社是の精神を胸に、社員が一丸となり、新たな気持ちで事業活動を行っていくことを誓いました。

この頃、日本はバブル経済が崩壊し、国内の景気は一挙に冷え込みました。

自動車の国内市場も一気に縮小し、平成2年に777万台であったのが、平成4年には700万台を割り込み、昭和58年から常に40%台を維持してきたトヨタ車のシェアも、ついに下がり始めました。

こうした状況の中で、当社は、各お客様のニーズに応えるべく、10月には刈谷営業所をリニューアル。

11月には北九州市八幡西区に九州事業部を開設するなど、活発な営業活動を進めると同時に、新しい時代を生き抜くための企業体質の強化を図っていきました。

こうした努力の結果、当社の売上高は生産台数の減少にもかかわらず、平成4年はほぼ前年並みの実績をあげることができました。

彫刻家 加藤鈔氏オブジェ「悠久」

平成不況の中で

平成5年(1993年)は、皇太子殿下と雅子様のご結婚という明るいニュースがあったものの、国内経済は、“平成不況”が一段と深刻さを増していました。

前年の春先に景気は一時回復の兆しを見せたものの、1ドル100円時代到来という円高と、冷夏、長雨によるコメの大凶作と個人消費の減退が景気低迷を加速させ、都市銀行が抱える不良債権は13兆7千億円にのぼると公表されました。

このことが金融不安をともなう先行き不透明感をいっそう強くし、景気回復の行く手を阻みました。

こうした状況下にあって、当社の販売金額も当然ながら減少しました。

しかし、バブル全盛期に日本の製造業の多くが経営判断を誤り、設備・ヒト・土地に多額の投資をしたことが大きな負担となったのと比較すれば、商社ということで、メーカーから増産要請を受けなかったこと、余剰資金を株式や土地に投資しなかったことで大きな傷を負うこともなく、加えて約600社の販売先の大部分が優良企業で貸し倒れがなかったことなどで、2桁の減少にもかかわらず、比較的軽微な影響で済ますことができました。

阪神・淡路大震災

平成7年(1995年)1月17日、淡路島北部を震源とする大地震が発生しました。

マグニチュード7.2の直下型地震「阪神・淡路大震災」で、死者は6,433人を超え、多くの建物が崩壊、焼失しました。

電気やガス、水道などのライフラインも断たれ、公共交通機関も壊滅的な状況に陥りました。

この知らせを受け、当社はただちに現地へ駆けつけました。

関西ペイントのトップの安否を確認しなければなりません。

日急のトラックに便乗して、非常用の食料や水、毛布、タオルなど、あらゆるものを運びました。

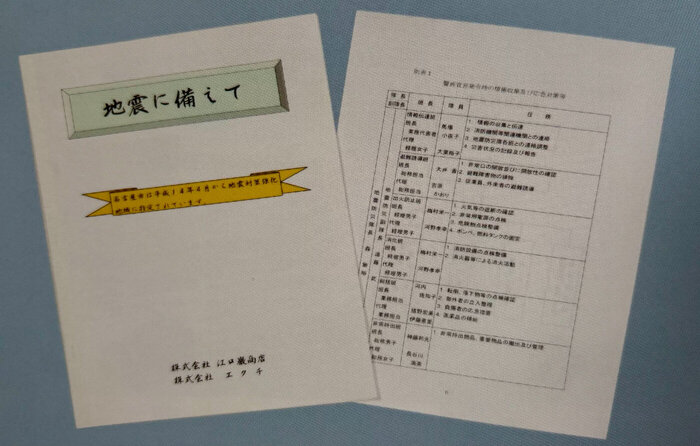

なお、この阪神淡路大震災をきっかけに、社内でも危機管理体制の見直しを図り、平成15年(2003年)1月に、地震発生時に江口巖商店の社員がとるべき対応を示した「東海地震・警戒宣言発令への基本方針と行動方針」を作成し、社員全員に配布しました。

その基本的な姿勢は、あくまでも「人命第一」。

当社の負う社会的責任として、「従業員や顧客の安全を守ること」「周辺地域への二次災害の発生源にならないこと」「企業の財産保全を図ることにより社会経済への悪影響を防止する」などを挙げています。

江口マンの原点とは

平成7年(1995年)、自動車の総販売台数は515万台と、前年比4.8%プラスとなったものの、国内生産台数は引き続き減少。

当社の販売実績も残念ながら、4年連続して前年を下回る結果となりました。

とはいえ、生産台数の減少割合ほどに売上減とならなかったのは、営業努力の成果が出たに他なりません。

言うまでもなく、当社の流通機構における位置、手持ちの人材等を考慮した上での存立基盤は、塗装現場から営業折衝まで、あらゆる機会での比類なき優秀なサービスの提供にあります。

平成8年(1996年)も、前年同様、「既存ユーザーに対する営業戦力の強化充実」「新規事業をさらに推進展開すること」「海外事業への積極的展開」を経営の3本柱に掲げ、積極果敢に挑戦していきました。

1995年から「'95ダカール(主催T.S.D)マラソン・クロスカントリー・ラリー(パリダカールラリー)」の「チームアラコ(現トヨタ車体)」にスポンサーとして協力することになり、その後毎年現在まで協賛しています。

インドネシアへ初の海外進出

1970年代後半の第二次オイルショック以降、燃費と経済性に優れた日本車の輸出が急増し、欧米諸国からの風当たりが年を追うごとに強くなっていきました。

こうした状況の中、日本の自動車メーカーは、それまでの完成車輸出から、海外自動車メーカーとの提携や海外での現地生産にシフトを変えていくことを余儀なくされ、生き残るための厳しい競争に立ち向かっていました。

当社にとってもまた、避けられない国際化と、それに伴う流通合理化への対応に真剣に取り組まなければならない事態に直面していました。

そして平成8年(1996年)2月、海外進出を自らの視座にとらえ、インドネシアへの進出を決定しました。

インドネシアのほか、タイ、マレーシア、フィリピンの4箇所を視察し、様々な角度から調査を重ねた上で決めたもので、当社の今後のグローバル展開の足がかりととらえました。

大競争時代の到来

21世紀を目前に控え、世界市場では情報技術の急速な進展により、いっそうのグローバル化が進み、国際的なメガ・コンペティション時代(大競争時代)へと突入しました。

自動車業界でも、生き残りをかけて世界規模での再編の嵐が吹き荒れ、国境を越えた資本提携や合併が相次ぎました。

こうした状況の中、トヨタ自動車も、昭和58年(1983年)2月、アメリカのGMとの合弁事業をスタートしたのを皮切りに、昭和60年(1985年)にアメリカとカナダでの現地生産を決定。

平成元年(1989年)4月にはイギリスに乗用車の生産工場を建設することを決定しました。

一方、アジアでは、昭和61年(1986年)から台湾での委託生産を開始。

昭和63年(1988年)には、中国と「商用車の生産に関する技術援助契約」を締結して中国進出への足がかりを築きました。

こうした世界各地での現地生産の伸展に伴い、自動車部品産業の海外進出も活発になりました。

当社も、国際企業としての役割を念頭におかねばならない時代がやってきたのでした。